La féodalité en France de la fin du IX° à la fin du XII° siècle

Ce long article traite de l'organisation politique et sociale de la France à l'époque féodale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, disons un mot des bornes géographiques et chronologiques que j'ai choisies. Je ne prétends pas à l'originalité en reprenant pour une part la chronologie utilisée par exemple par Florian Mazel dans son ouvrage Féodalités 888-1180 (voir bibliographie). A ceci près que je commencerai un peu plus tôt avec le capitulaire royal de Quierzy de 877. Quant à la fin de la période, je m'en tiens à l'avènement de Philippe Auguste, le roi qui va, non pas mettre fin à la féodalité, mais la transformer (la fixer aussi d'une certaine manière) en l'obligeant à reconnaître la prééminence du pouvoir royal. Pour l'espace considéré, le terme "France" apparaîtra un peu abusif au puriste: jusqu'au XIII° siècle, les textes officiels ne connaissent que le "Royaume des Francs", Regnum Francorum en latin. La France proprement dite, mieux vaudrait d'ailleurs écrire "Francie", désigne au X° siècle les régions au nord de la Seine. Cette appellation finit par englober, plus ou moins, l'ancienne Neustrie (sans la Normandie) entre Loire et Seine mais, au sud de la Loire, en Aquitaine, personne ne se sent appartenir à l'époque à une quelconque France ou Francie, même si la suzeraineté du roi des Francs est admise. De même, la Bourgogne forme un territoire à part, d'ailleurs divisé entre une Bourgogne "franque" (le duché) et une Bourgogne indépendante (le royaume) jusqu'à son absorption par le Saint Empire Romain Germanique en 1032. Géographiquement, je m'en tiendrai au royaume de "Francie occidentale" issu du partage de 843, appelé simplement dès le X° siècle "royaume des Francs", les autres parties de l'ancien empire carolingien, Lotharingie et Francie orientale, se trouvant réunies au sein d'un royaume et bientôt empire "germanique". Ce royaume des Francs vers l'an 1000 comprend donc une bonne part de la France actuelle, ainsi que quelques territoires aujourd'hui belges (en Flandre) et espagnols (comté de Barcelone en train de s'émanciper). En revanche, la Lorraine, l'Alsace, la région lyonnaise, la Savoie, le Dauphiné et la Provence en sont exclus. Comme on le verra, la Bretagne constitue à partir du X° siècle une région plus autonome que réellement indépendante, n'en déplaise aux nationalistes bretons.

Deux remarques pour finir ce préambule: d'abord, cet article n'a évidemment pas pour but d'être exhaustif, car il y a des milliers de pages écrites (et à écrire) sur le monde féodal, et c'est pourquoi je proposerai une bibliographie commentée pour les lecteurs qui voudraient approfondir la question; pour la même raison, le monde urbain, lui aussi en plein essor après l'an mil, et les questions religieuses (réforme grégorienne, mouvement clunisien) seront délibérément laissés de côté, le monde rural formant le cadre d'existence de 90 % des gens de ce temps. Ensuite, cet article n'a pas pour but d'apporter quelque chose de nouveau, mais de proposer un panorama général de la période au profane curieux. Je m'efforcerai de définir les termes médiévaux utilisés, sans non plus les multiplier, et le cas échéant, je mentionnerai les débats historiographiques sur telle ou telle question, sans trop entrer dans le détail. Tout auteur cité sera évidemment signalé dans la bibliographie. Mon but est de tenter une synthèse de ce que j'ai compris du monde féodal à la lecture des spécialistes.

Sommaire:

- Un pouvoir royal faible?

- Heurs et malheurs des principautés

- Seigneurie foncière et seigneurie banale

- Emergence de la chevalerie

- Les relations entre seigneurs et paysans

- Conclusion

- Bibliographie commentée

Un pouvoir royal faible?

A l'été 877, après plus de trente-cinq ans de règne, Charles II le Chauve s'apprête à partir pour l'Italie. Il est alors au sommet de sa puissance. Non sans peine, il a maintenu la cohésion de sa part d'héritage carolingien, cette "Francie occidentale" qui forme le cadre géographique de ce qui va devenir le royaume de France. Charles a arrimé l'indocile Aquitaine à son royaume, malgré la résistance d'une branche carolingienne locale soutenue par l'aristocratie. Il a contenu les turbulents Bretons. Contre les Vikings, il a subi des revers mais aussi rencontré des succès. Le 25 décembre 875, soixante-quinze ans jour pour jour après son grand-père Charlemagne, Charles II a ceint à Rome la couronne impériale, profitant de l'extinction de la lignée de son frère aîné Lothaire, qui lui a aussi permis de s'emparer d'une partie de la Lotharingie (que ses descendants ne pourront garder cependant). En cette année 877, le pape l'appelle à nouveau en Italie. Avant de partir, Charles met de l'ordre dans son royaume. Il convoque une assemblée à Quierzy (Aisne) et rédige un capitulaire (texte législatif) dans lequel il garantit l'hérédité des charges pour les jeunes aristocrates, fils de comtes, qui l'accompagneraient au-delà des Alpes. On a longtemps voulu voir dans ce fameux capitulaire la naissance de la féodalité et, sans jeu de mots, une capitulation de la royauté. Les historiens contestent aujourd'hui cette thèse. Le reste du texte montre en effet que Charles le Chauve maîtrise bien son royaume. Par ailleurs, l'aristocratie carolingienne forme depuis longtemps un groupe endogamique où l'on se lègue les charges: les comtes sont des fils de comtes depuis Charlemagne. Les Carolingiens ont toujours ménagé la haute aristocratie franque (surtout rhénane) qu'ils ont associée à leur pouvoir dès le commencement.

L'affaiblissement du pouvoir royal à la fin du IX° et au X° siècle est progressif et non-linéaire. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Les raids vikings en sont un. S'il ne faut pas les exagérer en accordant trop de crédit aux récits catastrophistes des moines, les déprédations des hommes du nord fragilisent tout de même l'édifice carolingien, désorganisent l'économie et favorisent l'autonomie des chefs militaires locaux, plus réactifs en cas d'attaque. Le roi en a conscience et il crée de grands commandements militaires comme la marche de Neustrie, confiée à l'ancêtre des Capétiens, Robert le Fort, également abbé laïc de Saint-Martin de Tours et comte d'Anjou. Les Robertiens (ainsi nomme-t-on couramment les ancêtres d'Hugues Capet) s'implantent d'abord dans la moyenne vallée de la Loire et ne "migrent" que plus tard vers la Seine. Robert meurt d'ailleurs en 866 en combattant les Vikings et leurs alliés bretons à Brissarthe (Maine-et-Loire). Dans les régions lointaines, où le roi ne se montre guère, les incursions scandinaves ont pu entraîner une forme d'autonomie. Autre facteur important, la personnalité des rois carolingiens. Louis II le Bègue (877-879), fils et successeur de Charles le Chauve, n'a pas l'envergure de son père. Ses deux fils aînés, Louis III (879-882, auquel j'ai consacré cet article) et Carloman (879-884), ne manquent pas d'énergie mais meurent jeunes et sans héritier. Le troisième fils, Charles III le Simple, est loin d'être un incapable: il règle pour une part le problème viking en concédant la région de Rouen aux hommes du nord (911), actant la naissance de la Normandie. Par la suite, ayant obtenu la couronne de Lotharingie, il semble surtout intéressé par cette région, berceau des Carolingiens, ce qui finit par lui aliéner l'aristocratie de "Francie" et de Neustrie qui entre en révolte en 922 sous la direction du fils homonyme de Robert le Fort.

Ce qui nous amène à un autre facteur, et non des moindres, de l'affaiblissement de la royauté: les rivalités pour occuper le trône et les révoltes contre la couronne. En 888, la Francie occidentale est en proie aux razzias des Vikings. L'empereur carolingien, Charles le Gros (de la branche "germanique"), s'est déconsidéré et est déposé. Charles le Simple, dernier héritier de Charles le Chauve, n'est pas en âge de gouverner. Eudes, fils aîné de Robert le Fort et comte de Paris, s'illustre en défendant sa cité contre les hommes du nord. Ajouté au sacrifice de son père vingt ans plus tôt, ce fait d'armes justifie son élévation au trône. Mais à partir de 893, Charles le Simple revendique la couronne de son père et de ses frères. Cette querelle, la première entre Robertiens et Carolingiens, profite aux grands du royaume. Le règne du premier robertien n'est pas une réussite. Son successeur, Charles le Simple, est renversé par Robert, frère cadet d'Eudes. Mais Robert 1er est tué en 923 en affrontant Charles, lequel est tout de même vaincu, puis capturé par le comte de Vermandois. Le Carolingien meurt prisonnier à Péronne en 929. A cette date, Raoul, ancien duc de Bourgogne et gendre de Robert 1er, règne depuis la mort de ce dernier. Ce roi bourguignon, le seul que le royaume ait connu, redonne quelques lustres à la royauté mais a maille à partir avec les Normands. Il meurt sans héritier en 936. Entre alors en scène Hugues le Grand, fils du feu roi Robert 1er. Marqué par la mort de son père, qui a sonné comme un jugement de Dieu, Hugues laisse le trône au fils de Charles le Simple, le jeune Louis IV dit d'Outremer (car réfugié en Grande-Bretagne, sa mère étant une princesse anglo-saxonne). Avec le titre de "duc des Francs", Hugues entend jouer les maires du palais auprès du jeune Carolingien de seize ans. C'est compter sans l'énergie du jeune homme qui va, pendant plus de quinze ans secouer le joug robertien avec une rare ténacité. Louis IV a été près de tout perdre: vaincu et capturé par les Normands, livré à son rival, dépouillé de ses dernières possessions, Louis aurait pu finir comme le dernier Mérovingien. Il est sauvé par l'intervention de son beau-frère, Otton de Germanie (dont il a épousé la soeur Gerberge) et du pape, qui estiment qu'un tel abaissement de la royauté n'est pas acceptable. C'est durant cette période troublée que, selon moi, s'impose l'idée d'unicité du royaume et que l'on peut parler de naissance de la France.

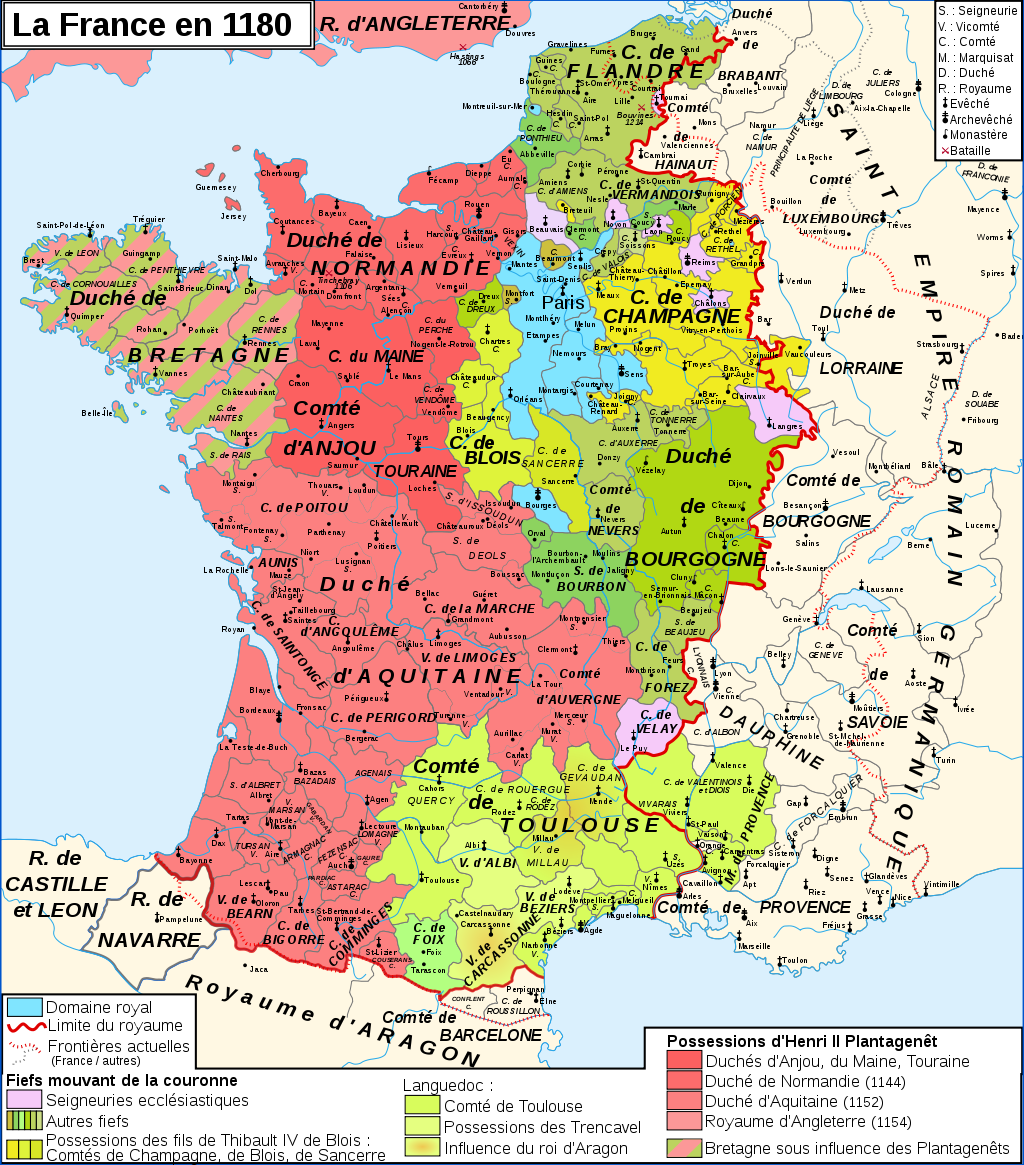

Bien qu'il meurt jeune, en 954, d'une chute de cheval, Louis IV a en réalité remis en selle la dynastie carolingienne qui ne sera plus contestée jusqu'à la mort (d'une chute de cheval également!) de son petit-fils. Hugues le Grand reconnaît sans difficulté le nouveau roi Lothaire, fils aîné du défunt, et meurt lui-même en 956. Le Robertien a acquis une puissance considérable: il contrôle les comtés de la Loire, ceux où Robert le Fort s'était implanté, Angers, Tours, Blois, Orléans. Vers le nord, Paris et les petits comtés environnants (Melun, Corbeil, Etampes...), Senlis, Chartres, Dreux sont entre ses mains. Il a mis la main sur l'essentiel du duché de Bourgogne à la mort de Hugues le Noir, frère du roi Raoul, en 952. Il essaie, avec moins de succès, d'établir sa domination sur l'Aquitaine. Il devra se contenter de marier son fils Hugues Capet à la soeur du duc des Aquitains. Mais à sa mort, ses fils sont mineurs. Et le roi Lothaire prolonge habilement cette minorité jusqu'en 960, affaiblissant ainsi les Robertiens, d'autant que l'héritage est partagé: à Hugues la Neustrie et la charge de duc des Francs, à ses frères cadets Otton puis Henri le duché de Bourgogne. La puissance de Hugues Capet reste grande, mais certains vassaux s'émancipent, fragilisant sa principauté. Une sorte d'équilibre se met en place entre le Carolingien et le Robertien, qui se neutralisent mutuellement. La revitalisation de la dynastie carolingienne est telle que seule la mort accidentelle et sans héritier direct de Louis V, qui a succédé à son père Lothaire en 986, permet à Hugues Capet d'occuper en 987 un trône qui s'éloignait de de sa lignée. Dominique Barthélemy est sévère avec les derniers Carolingiens dans lesquels il voit surtout un frein à l'ascension des Capétiens, véritables restaurateurs de la monarchie. Je ne suis pas d'accord, et pour ma part je pense que la revitalisation de la royauté (et du principe dynastique) par Louis IV et Lothaire a en réalité profité aux premiers Capétiens. On a parfois reproché à Lothaire sa politique brouillonne et hasardeuse en Lotharingie, mais si on regarde la carte ci-dessous, on s'aperçoit que la seule direction possible d'expansion était l'est.

Maintenant, de quels moyens et de quels pouvoirs disposent réellement les Carolingiens du X° siècle? Leur autorité, c'est certain, n'est pas comparable à celle de Charlemagne ou de Charles le Chauve. Pour ce qui est de la domination territoriale, il est encore trop tôt pour parler de "domaine royal". Laon tient lieu de capitale, et depuis Charles le Simple, c'est l'un des lieux de résidence favoris des Carolingiens. Il n'y a plus de comte titulaire à Laon, et l'on peut peut-être considérer le Laonnois comme un embryon de domaine royal. C'est bien modeste: environ un tiers du département de l'Aisne. Contrôler Laon revêt pourtant une importance primordiale: Charles le Simple en est chassé avant de perdre son trône, Raoul lutte contre le comte de Vermandois pour la récupérer, Louis IV prisonnier en est dépouillé par Hugues le Grand. Les rois y disposent d'un palais, que Louis IV renforce d'une imposante tour de défense. Les derniers Carolingiens restent aussi de grands propriétaires fonciers, possédant plusieurs "palais". Il faut entendre par là un lieu de résidence, plus ou moins fortifié, et des terres agricoles pour subvenir aux besoins de la cour lorsque le roi est présent, ainsi que probablement des forêts afin que le monarque puisse chasser. Sous Lothaire, Les principaux palais, outre celui de Laon, sont ceux de Compiègne et Verberie (Oise), Attigny (Ardennes), et peut-être celui de Ponthion (Marne). A titre d'exemple, le domaine du palais d'Attigny s'étend sur 3 500 hectares au début du X° siècle. Le roi Lothaire tient également les villes de Dijon, Douai et Arras, où on peut supposer qu'il entretient des garnisons, mais la nature exacte de la domination royale m'échappe. Assurément, cette emprise territoriale est faible, surtout en comparaison de celle des rivaux robertiens. Le roi cependant peut s'appuyer sur quelques comtes fidèles comme ceux de Porcien ou de Roucy, et les Vermandois, héritiers du geôlier de Charles le Simple, font allégeance au petit-fils de ce dernier. Surtout, le roi dispose du soutien de l'Eglise, à commencer par le puissant archevêché de Reims, riche en terres et en vassaux. Beaucoup d'évêques du nord-est défendent la couronne, y compris en fournissant le secours de leurs milices épiscopales. Le roi dispose aussi de riches abbayes, comme Saint-Corneille de Compiègne. Il n'est donc pas totalement dépourvu de moyens d'action. Il n'en demeure pas moins que les derniers Carolingiens sont confinés aux marges nord-est de leur royaume, d'où les offensives de Lothaire en Lotharingie, en 978 (sac d'Aix-la-Chapelle) et en 985-986 (prise de Verdun). Entre Seine et Loire, le roi doit accepter la médiation du Robertien même s'il est parfois possible de jouer tel comte contre le duc des Francs. Au sud de la Loire, l'autorité royale est toute nominale, malgré une tentative de Lothaire d'installer son héritier dans le Midi.

Situation sous le règne du roi Lothaire (954-986); source: Wikipédia

Depuis le "noyau royal" qui se situe au niveau du triangle Laon-Compiègne-Reims, l'influence royale s'étend des marges méridionales de la Flandre jusqu'au nord-est de la Bourgogne.

L'avènement des Capétiens change-t-il la donne? En un sens, oui, car il augmente sensiblement les moyens de la royauté. La principauté d'Hugues Capet, qui repose sur les comtés d'Orléans, de Paris et de Senlis, est plus centrale et plus vaste. Le nouveau roi y ajoute les domaines des Carolingiens. Lui aussi contrôle de prestigieuses abbayes comme Saint-Martin de Tours et Saint-Denis, et les évêques du nord-est ainsi que ceux du centre du Bassin parisien le soutiennent. Son frère, le duc de Bourgogne Henri, est un allié. L'influence d'Hugues Capet s'étend en réalité bien au-delà des limites d'un domaine royal dont il ne faut d'ailleurs pas exagérer l'exiguïté. Que vont faire ses successeurs de cette puissance qui est loin d'être négligeable? Son fils Robert II le Pieux, roi de 996 à 1031 (associé au trône et sacré du vivant de son père, selon une habitude que suivront les premiers Capétiens) est surtout connu pour ses déboires matrimoniaux qui, en dépit de sa piété, lui ont fait manquer de peu l'excommunication. Il est pourtant un roi actif et, à la mort de son oncle Henri de Bourgogne en 1002, il revendique l'héritage les armes à la main. Quinze ans de guerre et de tractations lui permettent finalement de placer sous sa coupe le duché qui ira à son fils cadet. Sens tombe aussi sous la domination royale. La puissante maison de Blois qui, avec Eudes II, contrôle un vaste ensemble ligéro-beauceron, champenois et picard, encerclant ainsi le domaine royal, est contenue. Le règne de Henri 1er (1031-1060), fils de Robert II, est mal connu, mais la dynastie capétienne rencontre une période de turbulence dont profitent évidemment les grands féodaux. A son avènement, Henri voit se dresser contre lui son frère Robert soutenu par leur mère Constance d'Arles. Henri réussit à garder la couronne et Robert reçoit la Bourgogne. Le roi s'alarme de la montée en puissance du duc de Normandie, mais subit des revers face à son vassal. Son fils Philippe 1er (1060-1108) affronte de réelles difficultés: la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie Guillaume, la défaite de l'armée royale face à Hugues, seigneur du Puiset, sont des coups durs portés à la monarchie capétienne même si, comme je l'ai montré dans cet article, le règne de Philippe 1er voit l'extension du domaine royal, l'acquisition du comté de Gâtinais, de la vicomté de Bourges, du Vexin français, permettant d'élargir l'horizon du Capétien.

L'autorité des rois du XII° siècle, Louis VI le Gros (1108-1137) et Louis VII le Jeune (1137-1180), paraît un peu plus assurée. En réalité, ces deux règnes sont surtout mieux connus. Suger, abbé de Saint-Denis à partir de 1122, ami et biographe de Louis VI, trace de ce dernier un portrait plus qu'élogieux qui est aussi, en creux, une critique de son père Philippe 1er, lequel avait eu des rapports houleux avec Saint-Denis, raison pour laquelle il se fit inhumer à Fleury-sur-Loire. La monarchie se consolide, mais certains de ses ennemis se renforcent aussi. Louis VI mène plusieurs campagnes pour mater la petite féodalité d'Île-de-France, non sans compromis avec ces vassaux turbulents dont il a tout de même besoin. Face aux princes, Louis VI essuie quelques cuisants revers: en 1115, le comte de Blois Thibaud IV, qui s'est joint à l'armée royale, capture le comte de Nevers, qui sert dans le même ost (synonyme d'armée dans le vocabulaire médiéval)! Et le roi est incapable d'obtenir sa libération... En 1119, Louis perd la bataille de Brémule (Eure) face à Henri 1er Beauclerc, duc de Normandie et roi d'Angleterre (un des fils de Guillaume le Conquérant), et il ne peut empêcher Thibaud IV de réunifier la Champagne avec son domaine bléso-chartrain. Le roi parvient certes à faire reculer l'empereur germanique Henri V en 1124, et il intervient en 1122 et 1126 pour défendre l'évêque de Clermont face au comte d'Auvergne installé à Montferrand - c'est la première fois qu'un Capétien mène son armée si loin du Bassin parisien -, mais le bilan de son règne reste mitigé. Il n'a pas agrandi le domaine royal ni conjuré efficacement la menace anglo-normande. Reste le coup de maître de la fin du règne: le mariage de son fils, le futur Louis VII, avec Aliénor, héritière du duché d'Aquitaine.

Le règne de Louis VII le Jeune s'ouvre sous les meilleurs auspices: le jeune roi est duc d'Aquitaine du chef de sa femme, et la monarchie anglo-normande est empêtrée dans une guerre de succession. Le monarque défend avec vigueur les droits ducaux en Aquitaine, en brisant la commune de Poitiers, en réprimant les barons indociles et en convoitant Toulouse (qu'il défendra quelques années plus tard contre le nouveau duc, un certain Henri II Plantagenêt...). La maison de Blois reste dangereuse depuis que Thibaud IV enserre à nouveau le domaine royal. L'affrontement est violent: en 1142, l'armée royale attaque Vitry-en-Perthois (Marne) et mille cinq cents personnes meurent brûlées dans l'église du lieu. Ce serait une des raisons qui poussent Louis VII à s'engager dans la 2ème Croisade en 1146, alors que les musulmans ont enregistré leur premier succès en prenant Edesse deux ans plus tôt. Premier Capétien à se croiser, Louis VII ne rencontre guère de succès: il échoue devant Damas et se brouille à Antioche avec Aliénor qui l'accompagne. Serait-ce la raison pour laquelle Philippe Auguste, lui, ne s'éternisera pas en Terre Sainte? En 1149, le roi est de retour. Son mariage avec Aliénor est annulé en 1152, et elle épouse bientôt Henri Plantagenêt, comte d'Anjou, duc de Normandie et bientôt roi d'Angleterre. C'est une catastrophe pour Louis VII, que la puissance du Plantagenêt paralyse pendant la fin de son règne. Cette nouvelle menace entraîne une réconciliation avec la maison de Blois. A défaut d'agrandir le domaine royal, Louis VII affermit ses prérogatives de suzerain et, en dehors du domaine Plantagenêt, son autorité est respectée. En 1173, profitant des querelles entre Henri II Plantagenêt et ses fils, Louis VII attaque la Normandie mais doit battre en retraite face à la vigoureuse réaction de son rival. Le Plantagenêt est trop fort pour être abaissé. Louis VII est le premier monarque français à recevoir le titre de "roi très chrétien". Il faut dire qu'il a défendu à plusieurs reprises les intérêts de l'abbaye de Cluny et soutenu le pape contre l'empereur germanique. Il donne également le domaine de Boigny, près d'Orléans, aux frères de Saint-Lazare, un des ordres de Terre Sainte, qui en feront plus tard le siège de leur grand-maître.

De la fin du IX° à la fin du XII° siècle, le roi des Francs a donc une préséance bien réelle sur les autres grands seigneurs du royaume. La couronne inspire presque toujours le respect: un seul roi, Charles III le Simple, est renversé durant la période, tous les autres monarques, carolingiens, richardien ou capétiens, meurent sur le trône. Ce n'est pas si mal! Si l'assise territoriale des derniers Carolingiens paraît fragile, la principauté des premiers Capétiens, le fameux domaine royal, n'est ni si petit, ni si mal contrôlé qu'on l'a parfois dit. Et si le roi a parfois maille à partir avec des châtelains rebelles, il faut rappeler que les puissants ducs de Normandie, d'Aquitaine ou de Bourgogne rencontrent les mêmes difficultés à certains moments. Il n'en demeure pas moins que durant cette période, le roi apparaît davantage comme le premier des grands féodaux, primus inter pares, que comme le maître incontesté. Il rivalise, se réconcilie, s'allie avec les autres princes territoriaux au gré des circonstances, dans un jeu de pouvoir qui définit bien la féodalité. Par conséquent, le roi est un prince territorial, et l'erreur serait de croire qu'il est moins que cela; doté d'un domaine moins étendu que certains de ses pairs, mais de leviers d'influence plus nombreux, notamment grâce à l'Eglise. Ce n'est qu'avec Philippe II Auguste que le roi va mettre de la distance entre lui et les autres princes féodaux, et s'imposer véritablement comme le sommet de la pyramide féodale.

Heurs et malheurs des principautés

Je ne reviens pas sur la principauté robertienne qui est à l'origine du domaine royal des premiers Capétiens. Intéressons-nous aux autres grands ensembles territoriaux qui structurent le royaume et méritent l'appellation de "principautés". Les "princes" qui les gouvernent, ducs ou comtes, ont réuni plusieurs comtés sous leur autorité et, jusqu'au XII° siècle, la plupart font jeu égal avec le roi des Francs.

A l'extrémité nord du royaume, la Flandre a la particularité (avec la Bretagne et dans une moindre mesure la Normandie) d'être habitée par une population dont une bonne partie n'est pas de langue romane mais parle un dialecte germanique. En fait, la Flandre flamingante est le seul territoire véritablement germanique attribué à la Francie occidentale, et les Flamands sont probablement les plus authentiques descendants des Francs de tout le royaume. L'essor de la maison de Flandre commence par un acte d'audace lorsque Baudoin 1er enlève et épouse Judith, fille de Charles le Chauve, assurant ainsi une ascendance carolingienne à ses successeurs. En 879, Baudoin II, fils de Baudoin 1er et de Judith, récupère plusieurs comtés autour de Gand, constituant une marche pour lutter contre les Vikings. En même temps s'amorce une expansion avec l'occupation de Boulogne, de Tournai, du Ternois (région de Saint-Omer et Saint-Pol) et d'Arras (abandonnée en 899 cependant). Au début du X° siècle, les comtes de Flandre disputent aux comtes de Vermandois l'hégémonie sur les franges septentrionales du royaume. Arnoul 1er le Grand, fils de Baudoin II et comte de 918 à 965 - avec une interruption de 958 à 961 durant le gouvernement de son fils Baudoin III, mort prématurément - poursuit une politique active. Il prend Montreuil au comte de Ponthieu et fait assassiner le duc de Normandie, venu soutenir ce dernier, en 942. Arnoul s'empare aussi d'Arras, d'Amiens (flamande jusqu'à sa mort) et de Douai qu'il dote d'une motte castrale. Son petit-fils Arnoul II (fils de Baudoin III), confronté à un retour offensif du comte de Ponthieu et à l'appétit du roi Lothaire, perd quelques territoires au sud de son domaine. Au XI° siècle, le comté de Flandre s'étend également en terre d'empire avec l'acquisition de Valenciennes, du Hainaut et d'une partie de la Zélande. Baudoin V, comte de 1035 à 1067, est un proche du roi Henri 1er dont il a épousé la soeur. Il assure la régence du royaume pour le jeune Philippe 1er, son neveu, de 1060 à 1066. Mais la mort prématurée de son fils Baudoin VI entraîne une guerre de succession entre le fils (Arnoul III) et le frère (Robert le Frison) du défunt. En 1071, à la bataille de Cassel, Robert bat et tue son neveu, humiliant par la même occasion Philippe 1er venu soutenir Arnoul. En 1128, le comté passe à la maison d'Alsace. Les comtes Thierry (1128-1168) et son fils Philippe (1168-1191) s'engagent dans les Croisades. Grâce à son mariage, Philippe acquiert les comtés de Vermandois, d'Amiens et de Valois. Cette expansion est toutefois sans lendemain car elle se heurte aux ambitions du jeune Philippe II Auguste d'une part, et d'autre part Philippe d'Alsace meurt sans héritier en 1191 durant la 3ème Croisade. Le comté de Flandre, bien que moins vaste que d'autres principautés, est un territoire cohérent, peuplé et riche. L'essor urbain, artisanal (avec la draperie) et commercial qui fera la fortune de la région est déjà perceptible aux XI°-XII° siècles. Les comtes, qui tiennent solidement leurs vassaux, accompagnent habilement le développement économique et s'assurent l'appui de la bourgeoisie naissante.

La naissance de la Normandie est une conséquence des invasions vikings: en 911, au Traité de Saint-Clair-sur-Epte, le roi Charles le Simple confie à Rollon et sa bande de Scandinaves la défense de la vallée de la Seine (comtés de Rouen et d'Evreux, c'est-à-dire la Haute Normandie) contre leurs semblables, en échange de l'hommage au roi et d'une conversion au christianisme. En 924, le roi Raoul doit céder aux Normands les comtés de Sées et de Bayeux (la Basse Normandie) auxquels s'ajoute le Cotentin (comtés de Coutances et d'Avranches) que Guillaume Longue-Epée, fils et successeur de Rollon, reçoit en 933. Le duché de Normandie, en une vingtaine d'années, a pris ses contours historiques, celui d'un territoire ramassé et cohérent. Les envahisseurs nordiques sont peu nombreux. Les toponymes indiquent que leur implantation est surtout littorale. Les mariages mixtes (les nouveaux venus sont principalement des hommes) et la christianisation entraînent une assimilation rapide. La langue d'oïl supplante le vieux norrois et dès l'an mil, la Normandie est bien intégrée, culturellement et politiquement, au monde franc, tout en conservant des liens forts avec l'Angleterre (en partie dominée par les Vikings) et la Scandinavie. D'autre part, le duc dispose d'un grand pouvoir puisque c'est lui qui a distribué les terres et les honneurs à ses compagnons nordiques, aucun seigneur normand ne peut se prévaloir d'un pouvoir reçu avant 911. Jusqu'au début du XI° siècle, le duc contrôle étroitement ses vicomtes et ses châtelains. Les rares comtés (Eu, Aumale, Mortain) n'ont pas de réelle autonomie et sont souvent confiés à des membres de la famille ducale: le comte, c'est d'abord et avant tout le duc. Mais en 1035, à la mort du duc Robert le Magnifique, le bel édifice se lézarde car son fils, Guillaume le Bâtard (car né d'une concubine de basse extraction), a huit ans. L'heure de l'émancipation a sonné pour les seigneurs normands. Guillaume, prince énergique, écrase les rebelles en 1047 avec l'appui du roi Henri. Maître d'un duché riche de son agriculture, il contrôle également les évêchés et les abbayes. Cette puissance permet à Guillaume de devenir le Conquérant en 1066, en s'emparant de la couronne d'Angleterre après avoir défait les Anglo-saxons à Hastings. L'union de la Normandie et de l'Angleterre se réalise non sans peine: le roi des Francs y est hostile, bien sûr, et la discorde s'installe entre les fils de Guillaume. L'aîné, Robert Courteheuse, héritier du duché, affronte ses cadets, les rois anglais Guillaume le Roux (1087-1100) et Henri Beauclerc (1100-1135). Ce dernier réussit enfin à unir durablement le duché et le royaume grâce à sa victoire décisive de Tinchebray sur Robert (1106) avant que les hasards de succession ne fassent tomber le tout dans l'escarcelle des Plantagenêts angevins au milieu du XII° siècle.

Vestige d'un éphémère royaume des Burgondes de la deuxième moitié du V° siècle, puis d'un important royaume mérovingien qui connaît un certain éclat sous le règne de Gontran (561-592), petit-fils de Clovis, le futur duché constitue la part de la Bourgogne qui échoit au royaume de Francie occidentale en 843. Sa naissance doit beaucoup à Richard le Justicier, beau-frère de Charles le Chauve et fidèle serviteur des rois carolingiens: entre 887 et 895, il parvient à réunir entre ses mains les comtés d'Autun, d'Auxerre, de Nevers, de Troyes et de Sens. Grâce à cette assise territoriale, Raoul, fils aîné de Richard, devient roi des Francs en 923. Le fils cadet, Hugues le Noir, hérite d'une partie de la principauté, mais Raoul conserve semble-t-il le contrôle des comtés septentrionaux (Auxerre, Sens, Troyes) et une influence à Langres et Dijon. Après la mort de Raoul (936), le duc des Francs Hugues le Grand cherche à dominer la Bourgogne, et en retour Hugues le Noir soutient Louis IV d'Outremer contre le Robertien. A la mort sans descendance d'Hugues le Noir en 952, les Carolingiens ne peuvent empêcher la Bourgogne de passer sous la coupe des Robertiens. Mais il s'agit d'une Bourgogne amoindrie: le puissant évêché de Langres, lié à la couronne, est autonome; le comté de Troyes tombe aux mains de la maison de Vermandois. Otton puis Henri, frères cadets d'Hugues Capet, sont ducs de Bourgogne jusqu'à la mort de Henri en 1002. On l'a vu, le roi Robert II le Pieux parvient à capter l'héritage après des années de lutte. Il doit céder le duché à son fils cadet Henri, mais le comté de Sens intègre le domaine royal. Toutefois, la mort de Hugues, fils aîné de Robert II, fait de Henri le futur roi qui doit, à son avènement, céder la Bourgogne à son cadet Robert. Ce dernier est donc le fondateur de la première maison capétienne de Bourgogne, moins célèbre que la seconde (celle des Valois au Moyen Âge tardif), bien que plus durable. Hormis l'engagement de plusieurs d'entre eux dans la lutte contre les Maures d'Espagne puis lors des Croisades, les ducs de Bourgogne des XI° et XII° siècles ne jouent pas un rôle de premier plan dans le royaume. Ils restent en bons termes avec leurs cousins royaux. Leur effacement pourrait aussi être lié à la fragilité de leur pouvoir (les comtes de Nevers, qui contrôlent également les comtés d'Auxerre et de Tonnerre, apparaissent comme des rivaux plus que des vassaux) et à leur manque de moyens.

Dans la première moitié du X° siècle, le nord et l'est du Bassin parisien sont dominés par le comte de Vermandois Herbert II. C'est un Carolingien de pure souche, descendant en lignée masculine des rois d'Italie Pépin et Bernard, respectivement fils et petit-fils de Charlemagne. Herbert profite des déboires de son cousin déchu Charles le Simple, dont il se fait le geôlier cynique et intéressé de 923 à 929, pour étendre sa domination. Depuis son comté centré sur la région de Saint-Quentin (nord de l'Aisne), Herbert étend progressivement son influence sur la Picardie (Amiénois, Beauvaisis). Il domine le Soissonnais comme comte et abbé laïc des riches abbayes de Saint-Crépin et de Saint-Médard. Dans la future Champagne, il a hérité du comté de Provins et acquiert celui de Meaux. Son pouvoir s'insinue dans le Laonnois, jusque dans la ville de Laon elle-même. A Reims, il installe un de ses fils comme archevêque pour tenter de dominer la métropole religieuse du royaume. Le roi Raoul fait campagne contre cet ambitieux devenu trop puissant et lui inflige une défaite qui freine ses ardeurs pour quelques temps. Mais lorsque le conflit éclate entre Hugues le Grand et Louis IV, Herbert s'allie au Robertien pour reprendre le terrain perdu. A sa mort en 943, Herbert II laisse une "armée de fils" qui, en se partageant les vastes domaines paternels, neutralisent à terme la lignée. Encore actifs dans la deuxième moitié du X° siècle, les fils d'Herbert se rallient aux derniers Carolingiens et, avec leurs parents de la maison de Blois, aident Lothaire à contrer Hugues Capet. Au XI° siècle, les derniers membres de la lignée ne tiennent plus que le Vermandois et le Valois. La famille s'éteint avec Herbert IV, mort vers 1080, remplacé par son gendre, le Capétien Hugues, frère cadet de Philippe 1er.

Une bonne part de l'héritage des Vermandois est captée par leurs parents blésois, les Thibaldiens. Thibaud 1er le Tricheur, vassal des Robertiens, profite de la mort d'Hugues le Grand et de la minorité de ses fils pour se proclamer comte de Blois et de Tours vers 956. En y ajoutant bientôt les comtés de Chartres et de Châteaudun et avec le soutien de Lothaire, voilà qu'apparaît en plein Bassin parisien une principauté rebelle au pouvoir robertien. Son mariage avec Liégarde, fille d'Herbert II, donne à Thibaud le comté de Provins à l'est. Son petit-fils Eudes II domine de sa forte personnalité le début du XI° siècle. Dès 1004, il est seul maître de l'héritage des Thibaldiens. En 1023, il récupère les comtés de Meaux et de Troyes à la mort d'Etienne 1er, un cousin vermandois, et malgré les réticences de Robert le Pieux. La Champagne est pratiquement unifiée. Eudes tient Vierzon et Sancerre et étend son influence sur le Berry. Par sa mère Berthe, Eudes a des droits sur le royaume de Bourgogne et, dévoré par l'ambition, il les fait valoir en 1032 contre l'empereur germanique Conrad. Il échoue et meurt en 1037 en guerroyant en Lotharingie. Il a cependant constitué une principauté puissante qui enserre le domaine royal capétien. Ses terres sont partagées entre ses fils, mais l'aîné, Thibaud III, les réunifie en 1063. Toutefois, la dilatation territoriale rend difficile la défense de la principauté: vaincu à Nouy en 1044, Thibaud III doit céder la Touraine au rival angevin. A nouveau divisées, les possessions thibaldiennes sont réunies par Thibaud IV de 1125 à 1152. Les Thibaldiens sont à leur apogée et Etienne, frère de Thibaud, occupe même le trône d'Angleterre. Mais en 1152, le partage de la principauté est définitif: la branche aînée conserve la Champagne avec le titre de "comte palatin" tandis que des branches cadettes récupèrent, l'une le domaine originel de Blois-Chartres, l'autre le Sancerrois.

Issus comme eux d'un vicomte vassal des Robertiens, les comtes d'Anjou sont les grands rivaux des Thibaldiens. Leur ascension commence dans les années 960 avec le comte Geoffroy Grisegonelle qui attaque le Poitou, s'empare de Loudun et établit sa suzeraineté sur le comté de Nantes. Surtout, il entame la longue lutte contre les Thibaldiens pour la possession de la Touraine. Son fils, Foulque III Nerra, comte de 987 à 1040, est le vrai fondateur de la puissance angevine. Homme violent, intraitable, il pille les abbayes, malmène les moines, envoie au bûcher sa première femme! Mais ce fidèle d'Hugues Capet étend sa domination sur Saintes en Aquitaine, Montbazon et Montrichard en Touraine. Grand bâtisseur, il édifie les premiers donjons de pierre à Langeais et à Montbazon contre le rival blésois, à Montfaucon face à l'Aquitaine. Angers est ceinte de remparts. Foulque meurt au retour de son quatrième pèlerinage à Jérusalem. Il est vrai qu'il avait beaucoup à se faire pardonner. Son fils Geoffroy Martel poursuit sa politique en achevant la conquête de la Touraine par la prise de Tours et de Chinon en 1044. Geoffroy se heurte au duc de Normandie pour le contrôle du Maine. A sa mort en 1060, l'Anjou est devenue une puissance. Toutefois une crise de succession menace le bel édifice: les neveux de Geoffroy (mort sans héritier direct), fils du comte de Gâtinais se disputent l'Anjou. La Saintonge et le Maine sont perdus. En Anjou même, les seigneurs châtelains défient le pouvoir comtal. Il faut attendre le règne de Foulque V (1109-1129) pour qu'un redressement se profile: les châtelains indociles sont mis au pas (comme le fait Louis VI dans le domaine royal au même moment), le Maine est repris, par mariage cette fois. Puis Foulque s'en va ceindre la couronne de Jérusalem, laissant l'Anjou à son fils Geoffroy V Plantagenêt qu'il a marié à Mathilde, fille d'Henri 1er Beauclerc et bientôt héritière de l'Angleterre et de la Normandie. Le miracle Plantagenêt s'opère alors: en 1151, le jeune Henri II hérite de son père Geoffroy l'Anjou (avec le Maine et la Touraine) et de sa mère la Normandie; son mariage en 1152 avec Aliénor fait de lui le nouveau duc d'Aquitaine; la mort sans héritier du roi Etienne de Blois en 1154 lui apporte la couronne d'Angleterre. Henri II contrôle à présent la moitié du royaume de France et il est sans doute, jusqu'à sa mort en 1189, le plus puissant souverain d'Occident.

L' "empire Plantagenêt" sous Henri II; source: Wikipédia

Délimitée par la Loire, l'Atlantique et les Pyrénées, l'Aquitaine dispose d'une identité politique ancienne, puisque son nom lui vient d'une province romaine. Principauté semi-indépendante sous les derniers Mérovingiens, elle devint un royaume en 781 par la volonté de Charlemagne. Charles le Chauve s'y imposa non sans mal, on l'a vu. Le titre de "duc d'Aquitaine" (ou "duc des Aquitains") apparaît dès la fin du IX° siècle dans la titulature des comtes de Poitiers de la maison des Ramnulfides, mais il leur échappe au début du X° siècle au profit des comtes d'Auvergne. Il faut attendre 973 pour qu'un comte de Poitiers fasse reconnaître son titre ducal par son beau-frère Hugues Capet (alors duc des Francs). Toutefois, hors du Poitou, le duc a quelques difficultés à imposer son autorité: aux marges du duché, le comte de Toulouse est un ennemi et le comte d'Auvergne se veut indépendant. Le comte d'Angoulême, proche voisin, se montre très indocile. Ailleurs, on se borne souvent à reconnaître une suzeraineté toute nominale, comme dans les comtés de Périgord (Dordogne) et de la Marche (Creuse et nord de la Haute-Vienne), ainsi qu'à Limoges, où pourtant se déroule en la cathédrale Saint-Etienne une cérémonie de "couronnement" au cours de laquelle le nouveau duc reçoit un diadème d'or, l'anneau de Sainte Valérie (première martyre d'Aquitaine), l'épée et la bannière ducales. Le duc doit aussi compter avec de puissants barons, tels le seigneur de Déols en Berry (qui contrôle le sud de l'Indre), le vicomte de Thouars et le seigneur de Lusignan en Poitou même. L'Aquitaine se consolide cependant sous le règne de Guillaume VIII (1058-1086), qui lui adjoint le duché de Gascogne, entre Garonne et Pyrénées, et qui reprend la Saintonge tombée aux mains des Angevins. En 1079, il s'empare de Toulouse mais ne peut s'y maintenir. Son fils Guillaume IX le Troubadour, célèbre poète, entretient une cour brillante au début du XII° siècle. En 1137, la petite-fille du Troubadour, Aliénor, hérite d'un duché aussi vaste que fragile, malgré son rayonnement culturel.

A Toulouse, leur ancienne capitale, comme en Septimanie - seule province gauloise, correspondant à l'actuel Languedoc, qu'ils conservèrent après leur défaite contre Clovis en 507 - le souvenir des Wisigoths est vivace et se perpétue avec le titre de marquis de Gothie créé par les Carolingiens, après la conquête de la Septimanie sur les musulmans d'Espagne. A la fin du IX° siècle, une famille aristocratique, les Raimondins (beaucoup de ses membres se nommant en effet Raimond), rassemble sous son autorité les comtés de Rouergue (Aveyron), de Quercy (Lot), d'Albi (partie du Tarn) et de Toulouse, ainsi que le marquisat de Gothie. Cet ensemble n'est pas centralisé car les comtes doivent composer avec de puissants vassaux, des vicomtes qu'ils ont parfois eux-mêmes institués. Ceux d'Albi donnent ainsi naissance à l'illustre maison des Trencavel, qui cumule au XI° siècle de nombreuses vicomtés (Albi, Nîmes, Carcassonne, Béziers, Agde) et qui rivalise avec leurs suzerains toulousains. Au début du XII° siècle, le vicomte de Rodez obtient les droits comtaux sur une partie du Rouergue et prend le titre de "comte de Rodez" (son suzerain toulousain conservant le titre de comte de Rouergue). Néanmoins, les comtes de Toulouse étendent leurs possessions à l'est du Rhône, en terre d'empire, en mettant la main sur le marquisat de Provence, le Vivarais (Ardèche) et le Valentinois (partie de la Drôme). De 918 au milieu du XI° siècle, les Raimondins sont divisés en deux branches: l'une tient le Rouergue et le Quercy, l'autre le Toulousain et l'Albigeois, avant que cette dernière ne réunisse l'ensemble en la personne de Raimond IV de Saint-Gilles, un des meneurs de la 1ère Croisade et fondateur du comté de Tripoli sur la côte syro-libanaise, que sa maison gouverne durant le XII° siècle. Les comtes de Toulouse exercent donc une domination fragile sur le Midi : outre leurs puissants vassaux, ils doivent faire face aux ambitions des rois d'Aragon, maîtres du comté de Barcelone, et à la pression des ducs d'Aquitaine qui voudraient ramener Toulouse dans leur mouvance, sans même parler de la question cathare qui suscitera au XIII° siècle l'intervention des barons du nord puis celle du roi de France.

Comme je l'avais déjà fait dans un ancien article, je le redis avec force: ni le duché d'Aquitaine, ni les possessions du comte de Toulouse ne forment d'une quelconque manière l'embryon d'une "Occitanie" indépendante. L'Aquitaine s'étend sur le Poitou et une partie du Berry, qui sont de langue d'oïl. Le duc d'Aquitaine et le comte de Toulouse se conduisent certes en princes indépendants (ou du moins autonomes), mais ils n'ignorent pas qu'ils appartiennent au royaume des Francs. Ils ont des liens avec la famille royale: Hugues Capet a épousé Adélaïde, soeur du duc d'Aquitaine Guillaume IV Fier-à-bras, Louis VII épouse Aliénor duchesse d'Aquitaine. Episodiquement, le Capétien intervient dans le Midi: Louis VII vient défendre Raimond V de Toulouse contre Henri II Plantagenêt en 1159. En dehors de la Catalogne qui se détache du royaume au XI° siècle, l'unité de ce dernier est admise par les princes du Midi. Et s'ils répugnent à l'obéissance, c'est du fait de leur statut de grands féodaux, comme leurs homologues du nord, non d'un prétendu "sentiment national" qui serait bien anachronique.

La Bretagne est, on le sait, une terre de légende. L'une d'elle est qu'avant l'inique édit d'union de 1532, la région aurait constitué un état indépendant, appuyé sur un fort particularisme ethnique et linguistique. Rien n'est plus faux. Certes, au IX° siècle, profitant de la dislocation de l'empire carolingien, d'énergiques chefs bretons ont pu prétendre au titre royal et exercer leur autorité jusqu'au Cotentin et au Bas Maine (Mayenne), mais cette période d'indépendance est révolue au X° siècle. La Bretagne a beaucoup souffert des raids vikings, et il s'en est fallu de peu qu'elle devienne une autre Normandie. La reconstruction d'un duché de Bretagne s'effectue à partir des comtés de Rennes et de Nantes, c'est-à-dire les anciens comtés de la marche carolingienne. Cette Haute Bretagne parle essentiellement le gallo, une langue d'oïl; son caractère "celtique" est donc sujet à caution, et la mode actuelle des panneaux bilingues n'y changera rien. Il y a eu, au tout début du Moyen Âge (V°-VII° siècles), une Bretagne dotée d'une identité ethnique et religieuse particulière, au moment de la migration. Mais, à partir du X° siècle, le destin de la Bretagne est très lié à celui des principautés voisines (Normandie, Anjou) et la région appartient incontestablement à ce vaste espace, de l'Atlantique à la Lotharingie, où se mêlent et commencent à fusionner les apports bretons, francs, vikings avec le vieux substrat gallo-romain. La Basse Bretagne, c'est vrai, reste une terre périphérique, un peu plus à l'écart (et encore), parlant une langue non-romane, comme c'est le cas dans une partie de la Flandre. Mais ce particularisme n'est plus vraiment constitutif d'une identité bretonne "celtique", laquelle ne sera reconstruite, en réalité, que par les folkloristes et les nationalistes bretons aux XIX° et XX° siècles. L'identité bretonne existe mais, dès le milieu du Moyen Âge, elle est composite, autant romane que celtique.

Le redressement de la Bretagne, après les attaques scandinaves, commence en 936 avec Alain Barbetorte, comte de Nantes, qui prend le titre ducal. Un titre bien théorique, car nombre de châtelains se sont émancipés. De plus, la Bretagne a désormais un territoire restreint: le Cotentin est abandonné aux Normands, et la région de la Mayenne revient sans doute au comté du Maine. Alain meurt en 952 et le comte d'Anjou, marié à sa veuve, s'impose à Nantes. L'heure des comtes de Rennes a sonné et Conan 1er le Tort réussit à prendre Nantes en 990. Mais il est tué à la bataille de Conquereuil deux ans plus tard en combattant l'angevin Foulque Nerra. Sa famille conserve toutefois le titre ducal. Son arrière-petit-fils Conan II (1040-1066) est toujours aux prises avec l'ingérence de ses voisins: ainsi, le seigneur de Dol se révolte en 1064 et fait appel au duc Guillaume de Normandie, lequel inflige une défaite à Conan et saccage Dinan (épisode relaté sur la Tapisserie de Bayeux). Le duc breton est avant tout comte de Rennes et de Nantes, et il peine parfois à faire reconnaître son autorité sur les deux comtés. Les comtes de Cornouaille et de Penthièvre, le vicomte de Léon, les seigneurs de Dinan et de Combourg se conduisent en seigneurs autonomes. L'influence normande est forte en Bretagne du nord, comme en témoigne le grand nombre de Bretons qui se joignent à Guillaume de Normandie pour conquérir l'Angleterre en 1066. Par un retournement dont l'histoire a le secret, des Bretons participent ainsi à une invasion de leur ancienne patrie, dirigée contre les Saxons, ceux-là même qui avaient contraint leurs ancêtres à l'exil. Une revanche cinq siècles plus tard! Alain IV Fergent devient duc en 1084. Il est le fils d'un comte de Cornouaille et d'une soeur de Conan II. Grâce à ce double héritage, il affermit son autorité sur le duché, même si le Penthièvre et le Trégor lui échappent. Prenant part aux querelles des fils de Guillaume le Conquérant, il soutient Henri Beauclerc contre Robert Courteheuse. Mais la victoire de son allié signe l'abaissement de la Bretagne: Alain reconnaît la suzeraineté du roi-duc en 1113. Son fils et successeur Conan III (1116-1148) épouse une fille illégitime d'Henri Beauclerc. Le duc tente bien de jouer l'Anjou contre la Normandie mais la situation se gâte pour Conan IV, fils du comte de Penthièvre (et de Richmond en Angleterre) et petit-fils de Conan III par sa mère. L'avènement de Henri II en Angleterre (1154) semble en effet condamner la Bretagne à devenir un satellite de l' "empire" Plantagenêt: Geoffroy, un fils cadet de Henri, épouse Constance, fille et héritière de Conan IV, puis devient duc en 1181.

Seigneurie foncière et seigneurie banale

Pendant longtemps, la notion de "seigneurie" est restée pour moi obscure. Autant je comprenais à peu près le rapport entre le paysan, le manant et son seigneur, autant la définition de "seigneurie", au sens matériel du terme, était pour moi insaisissable. Pour comprendre ce que recouvre le mot "seigneurie", il fallait un préalable qui me manquait, à savoir accepter l'idée que la propriété au Moyen Âge (et pendant tout l'Ancien Régime) ne signifie pas la même chose que la propriété au sens où nous l'entendons aujourd'hui, un sens qui nous vient de la Révolution et du Code civil de Napoléon. Au Moyen Âge, pour faire simple, une terre a plusieurs propriétaires ou, pour être plus précis, plusieurs personnes exercent des droits sur une même terre. Par exemple, le paysan médiéval se considère jusqu'à un certain point comme "propriétaire" de sa parcelle, appelée tenure. S'il n'est pas serf, il peut parfois la vendre. Ses enfants héritent de sa tenure, y compris les serfs même si ces derniers doivent payer une taxe (la mainmorte) compte tenu de leur statut non-libre. Le seigneur ne peut guère priver les paysans et leurs héritiers de leurs tenures, et d'ailleurs il n'y a pas intérêt. D'un autre côté, le seigneur dispose bien d'une forme de propriété éminente de la terre, puisque les tenanciers lui doivent le cens (en nature ou en argent), une taxe, ou plus exactement un loyer, souvent modique mais qui rappelle symboliquement les droits du seigneur sur la terre. Au Moyen Âge, tout le monde, du paysan au comte, en passant par le petit chevalier fieffé et le châtelain, tient sa terre de quelqu'un et par conséquent ses droits sur cette dernière ne sont que rarement exclusifs. Ce qui se rapproche le plus de la propriété telle que nous la concevons est l'alleu, c'est-à-dire une terre sans seigneur. L'alleu correspond à la pleine propriété, il existe mais il n'est pas majoritaire et il semble se raréfier. Surtout, la distinction avec le fief paraît s'atténuer, puisque des textes signalent des concessions d'alleux, ce qui est paradoxal.

Le mode d'occupation "normale" de la terre au Moyen Âge est celui de la concession: vous recevez une terre avec la liberté de l'exploiter à votre guise, la liberté de la vendre parfois, la liberté de la léguer à vos descendants le plus souvent, bref vous en avez la jouissance au sens large du terme, mais il y a des contreparties. Et cela fonctionne à tous les échelons de la société: les ducs et les comtes tiennent leurs principautés du roi en échange de leur fidélité (théorique à l'époque qui nous intéresse) et de leur conseil; les châtelains exercent leur autorité sur le château et son ressort territorial (la châtellenie) en échange de l'hommage au comte ou au duc; les simples chevaliers fieffés tirent des revenus de leur terre en échange d'un service militaire dû au châtelain ou au comte; le paysan exploite librement sa tenure en échange de taxes, en argent ou en nature, et de corvées. La seigneurie foncière désigne l'ensemble des charges que le seigneur fait peser sur les paysans tenanciers au titre de sa propriété éminente. On a évoqué le paiement du cens dont la valeur est fixe et qui rapporte peu en période de croissance. On peut également citer le champart, une partie de la récolte que le paysan doit remettre à son seigneur (ou plus souvent à l'intendant), une redevance créée justement pour que le seigneur profite des fruits de la croissance. La corvée, elle, permet au seigneur d'obliger les paysans à cultiver la réserve, c'est-à-dire la partie de la seigneurie que le seigneur exploite en faire-valoir direct. Au fur et à mesure de l'essor économique, les seigneurs tendent à lever plus de taxes en numéraire. Mais la terre en elle-même paraît au fil du temps rapporter moins aux seigneurs, qui misent de plus en plus sur le droit de ban pour s'assurer des revenus.

Les historiens distinguent donc la seigneurie foncière de la seigneurie banale. Les deux sont souvent enchevêtrées sans se confondre complètement. Le "droit de ban" correspond à l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire le droit de commander, de juger, de punir. A l'origine, le droit de ban appartenait au roi et, par délégation, aux comtes qui n'étaient alors que des fonctionnaires au temps de Charlemagne et des premiers Carolingiens. Dès la fin du IX° siècle, les comtes s'approprient le droit de ban. A la fin du X° et au XI° siècle, l'évolution fait débat parmi les historiens: les tenants de la "mutation de l'an mil" estiment qu'on assiste à une prolifération des châteaux et à une usurpation du droit de ban par les châtelains, au détriment des comtes cette fois. Ces châtelains auraient alors alourdi le joug des paysans, en augmentant les prélèvements, parce qu'ils représentent un pouvoir plus proche, et qu'ils doivent entretenir des garnisons composées notamment de chevaliers (les milites castri) pour défendre leur château et naturellement pour lutter contre les châtelains rivaux du voisinage. Jean Flori pense que cette "mutation" s'est au moins produite dans certaines régions. Dominique Barthélemy, au contraire, réfute cette thèse et avance une évolution dans la continuité depuis l'époque carolingienne. Je n'ai pas la compétence pour trancher ce débat. Le seigneur muni du droit de ban est aussi un juge. Or, les peines sont le plus souvent des amendes, et rendre la justice est une source de revenus non-négligeable au Moyen Âge. Le seigneur fait également payer des taxes (appelées commendise ou sauvement) au titre de la protection qu'il accorde ou de la sécurité qu'il assure, il est vrai avec parfois une certaine brutalité. En bref, le seigneur banal est chef militaire, juge, responsable de l'ordre public et de la police des marchés. Et ces fonctions sont lucratives: l'essor du commerce permet par exemple de taxer la circulation (péages) et les échanges (tonlieux) de marchandises. En fait, le seigneur fait argent de tout dirions-nous aujourd'hui: il perçoit des redevances pour l'utilisation de son four, de son moulin, de son pressoir (les fameuses "banalités"), il taxe les tavernes, la production de vin... La seigneurie banale, dite aussi châtelaine (car c'est le châtelain qui exerce le droit de ban), devient donc le cadre politique et économique familier au cours du XI° siècle.

Le problème est que dans l'imaginaire de nos contemporains, alimenté par les livres documentaires pour la jeunesse (le Moyen Âge reste populaire), les romans historiques, les séries, les films, la seigneurie adopte une forme cohérente et simplifiée: un seigneur possède un château et contrôle le (ou les) village(s) voisin(s), comme seigneur foncier et comme seigneur banal. Mon propos n'est pas un reproche car une oeuvre de fiction n'a pas vocation à faire un cours de niveau universitaire. Mais il faut bien comprendre que la réalité du Moyen Âge était plus complexe. Bien sûr, la seigneurie archétypale existe: un seigneur, un château, un village au pied du château peuplé de manants dépendants du châtelain. Seulement voilà, il n'y avait pas un château dans chaque village. La seigneurie banale a des limites plus floues encore que la seigneurie foncière. Le châtelain contrôle bien le village au pied de son château, mais qu'en est-il des villages et hameaux plus éloignés, et qui se trouveraient à égale distance du château d'un voisin? Là, les choses sont moins claires et il arrive qu'un village soit partagé entre plusieurs seigneurs, avec les frictions et conflits que cela peut engendrer. Par exemple un seigneur exerce la basse justice, quand un autre seigneur exerce la moyenne ou la haute justice. Dans un village excentré, le châtelain peut se heurter à un seigneur foncier assez puissant pour lui tenir tête. En effet, la seigneurie foncière ne recoupe pas toujours la seigneurie banale. L'Eglise, notamment les évêques et plus encore peut-être les abbayes possèdent de nombreux domaines disséminés. Les établissements ecclésiastiques et les évêchés exercent parfois le droit de ban, mais d'autres fois leurs propriétés sont situés dans le ressort d'un châtelain laïc. Et comme, pour complexifier un peu les choses, les abbés et les évêques délèguent souvent le droit de ban à des seigneurs laïcs (qui portent alors le titre d'avoué ou de vidame), tous les ingrédients sont réunis pour que surviennent d'interminables conflits. Les textes des X° et XI° siècles sont remplis des plaintes des abbayes concernant les "mauvaises coutumes" que tentent d'imposer des châtelains en quête de pouvoir et d'argent.

Citons quelques exemples: en 1067, les chanoines de Notre-Dame de Paris - car il arrive que le chapitre cathédral possède des biens distincts de ceux dévolus à l'évêque - reprochent à Gascelin, seigneur de Chauny (Aisne), d'abuser de ses fonctions d'avoué du chapitre pour la terre de Viry (Viry-Noureuil, près de Chauny), qui l'amènent à gérer les affaires militaires, fiscales et judiciaires du domaine à la place des chanoines, de toute façon absents. En effet, Gascelin oblige les paysans de Viry à venir au marché de son château pour leur prélever le tonlieu, leur impose des réquisitions de chevaux et de vivres, tout en usurpant des droits judiciaires. On voit là comment le châtelain voisin cherche à étendre son droit de ban sur un domaine ecclésiastique où pourtant il intervient légitimement comme avoué. La querelle est réglée avec l'intervention d'Herbert IV de Vermandois, Chauny et Viry se trouvant manifestement dans la mouvance de ce comte: Gascelin doit renoncer à ses prétentions. Parfois, le conflit se règle de manière plus brutale: Hugues III du Puiset, dont le grand-père Hugues 1er avait vaincu le roi Philippe 1er en 1079, s'en prenait au début du XII° siècle aux biens de l'Eglise, notamment ceux de l'abbaye Saint-Denis si étroitement liée à la royauté. Devant les plaintes du clergé, Louis VI le Gros rassemble son ost, prend le château du Puiset et capture Hugues, moins chanceux que son aïeul, en 1111. Puis un diplôme royal abolit les "mauvaises coutumes" établies par le seigneur du Puiset sur les terres de Saint-Denis. On en déduit que le châtelain du Puiset tentait lui aussi d'étendre son droit de ban sur des seigneuries foncières de l'abbaye. Au XII° siècle toujours, Suger rapporte que le village de Tremblay (aujourd'hui en Seine-Saint-Denis), appartenant à son abbaye, était accablé de nombreuses charges par le comte de Dammartin qui abusait du droit que l'abbaye lui avait accordé de lever la taille, et qui de plus exigeait des redevances sous forme de béliers ainsi que le droit de gîte (résidence sur place, de lui ou de ses familiers, aux frais des paysans bien sûr). La taille est une autre taxe que les seigneurs imposent, en échange de la sécurité personnelle, surtout à partir du XII° siècle. Mais on voit bien que certains sont tentés d'agir comme des mafieux, leurs sbires venant intimider les paysans pour les obliger à payer. L'impopularité de la taille (fixée arbitrairement, du moins au début) et de la corvée se retrouve dans l'expression moderne "taillable et corvéable à merci". L'abbaye de Saint-Denis s'accorde finalement avec le comte de Dammartin: en échange du versement d'une somme d'argent, le comte renonce à se mêler des affaires du village, que Suger, prudent, prend soin de doter d'une fortification...

Un dernier exemple que je trouve assez amusant: Nivel, seigneur de Fréteval (Loir-et-Cher), renonce en 1096 aux "mauvaises coutumes" qu'il avait établies dans le village d'Emprainville (en Eure-et-Loir vraisemblablement, sur l'actuelle commune de Dammarie), appartenant à l'abbaye Saint-Père de Chartres. En effet, dans une charte léguée à ladite abbaye, le châtelain reconnaît lui-même que, lorsque l'envie (ou plutôt "la férocité chevaleresque") le prenait, il se rendait au village avec ses chevaliers et serviteurs pour nourrir sa maisonnée. Je suppose que Nivel impose soit un droit de gîte, soit des redevances en nature aux paysans du lieu. Plein de contrition, le châtelain indélicat promet de cesser son oppression... mais contre espèces, puisque les moines de Saint-Père lui versent dix deniers afin de financer sa participation à la 1ère Croisade. On voit que les Croisades ont pu être une bonne affaire pour nombre d'établissements religieux, en éloignant des châtelains envahissants, quitte à ce que le clergé paie le voyage vers la Terre Sainte!

L'origine de la seigneurie est variable: souvent, elle est liée à la concession par le roi ou le comte d'un fief à un châtelain vassal, qui s'attribue ou reçoit le droit de ban. Mais parfois, le riche propriétaire d'un alleu usurpe le droit de ban et édifie un château sans autorisation comtale ou royale (ce que les moines du XII° siècle appellent joliment un "château adultérin"). On a vu le cas de l'avoué d'une abbaye, qui cherche parfois à exercer la seigneurie banale sur les domaines ecclésiastiques. Parfois, une abbaye ou un évêque concède la gestion de terres lui appartenant "en précaire": la seigneurie foncière appartient alors au laïc bénéficiaire, moyennant un cens modique, mais cette concession est viagère, et l'on devine les conflits pour la rendre héréditaire. Au X° siècle, Epernay, domaine de l'archevêque de Reims, est ainsi cédé en précaire à Herbert comte d'Omois (Château-Thierry), de la maison de Vermandois. L'arrangement se fait sous la contrainte, pour sauver les apparences: Herbert occupait de facto Epernay depuis un certain temps... Le monde féodal est certes violent, mais aussi incroyablement procédurier. Le tribunal du roi comme les plaids des comtes sont très sollicités, notamment par le clergé, pour régler les différends. Il y a une forme de complémentarité entre l'usage de la violence, et le recours au droit qui annule parfois mais qui entérine souvent, en le limitant ou en l'encadrant par un compromis, ce qui a été acquis par la violence. Les historiens parlent de "viscosité" du système féodal pour exprimer cette idée que les conflits, les querelles, les procès ("l'interaction féodale" disent les spécialistes) tendent finalement à pérenniser un certain équilibre, un "ordre" (qui nous paraît certes bien étrange) social et politique que tout le monde ou presque accepte tacitement.

Pour résumer, la seigneurie foncière est un droit de propriété exercé sur une terre, mais ce droit de propriété est incomplet et souvent partagé. La seigneurie banale, elle, est d'abord une délégation, consentie ou usurpée (et souvent admise officiellement a posteriori), de l'exercice de la puissance publique (police, justice, levée des taxes). Le seigneur, qu'il soit un puissant comte ou un modeste chevalier de village - et entre ces extrêmes, il y a moult situations intermédiaires - doit en théorie se reconnaître le vassal de celui qui lui a accordé ladite délégation, au cours de la cérémonie de l'hommage "par les mains", puisque le vassal place ses mains dans celles de son suzerain, et lui jure fidélité, aide (militaire) et conseil en échange de ce qu'on appelle d'abord "bénéfice" et plus connu ensuite sous le nom de "fief".

Emergence de la chevalerie

Cette question divise également les historiens en lien avec le modèle de la "mutation de l'an mil" aujourd'hui contesté. Autour de l'an mil, les textes sont envahis par le terme latin miles (pluriel milites) qui signifie au sens premier "soldat", "guerrier" et qui donne en français "militaire", "milice". Dans le même temps, le clergé (surtout régulier, les moines des abbayes) dénonce avec force la multiplication des "mauvaises coutumes" évoquées plus haut. Tout le problème est de savoir si ces changements, contemporains d'une multiplication des châteaux, mottes castrales en bois ou premiers donjons de pierre, sont le signe d'une sorte de révolution sociale et politique, marquée par la militarisation de la société, conséquence de l'émancipation des seigneurs châtelains et de leurs rivalités pour contrôler l'espace et les ressources. Jean Flori, qui penche pour l'existence de cette mutation (avec des nuances régionales), pense qu'elle engendre l'apparition d'une catégorie de combattants montés, d'origine sociale diverse, garants du nouvel ordre seigneurial. Autrement dit, ce nouveau terme de milites, plus tard traduit en langue vulgaire par "chevaliers", désignerait une nouvelle réalité sociale, distincte de la vieille aristocratie d'origine carolingienne, voire mérovingienne (même si on trouve des aristocrates parmi les milites). Pour d'autres au contraire, comme Dominique Barthélemy, milites est un nouveau mot pour désigner une réalité déjà ancienne, à savoir les aristocrates combattant à cheval, l'essor de la cavalerie lourde remontant à l'époque carolingienne. La dénonciation des "mauvaises coutumes" résulterait du zèle des moines qui, gagnés par la réforme grégorienne au cours du XI° siècle, entendent également "réformer" l'attitude d'une aristocratie laïque pas toujours respectueuse des propriétés de l'Eglise, et ce depuis longtemps déjà.

Comme je l'ai dit, je ne suis pas assez érudit pour trancher ce débat historiographique mais, personnellement, j'ai trouvé la thèse développée par J. Flori nuancée et au final assez convaincante. Un faisceau d'indices conduit en effet à douter que les milites des XI° et XII° siècles se recrutent uniquement (voire majoritairement) dans les rangs de l'aristocratie. A partir du XIII° siècle effectivement, la chevalerie se codifie et se confond avec la noblesse. Avant, la situation semble plus mouvante. Ainsi, dans les suites armées des comtes et des châtelains, se rencontrent certes des aristocrates, jeunes en attente d'héritage ou cadets désargentés, mais pas seulement. Outre de riches alleutiers ayant les moyens de s'équiper, on trouve étonnamment des serfs parmi les milites, comme cet Hugues résidant à Chelles qui, en 1189, conclut une convention avec le chapitre cathédral de Soissons dont il dépend pour être exempté à l'avenir des taxes payées en vertu de son statut servile; cette exemption s'étend à ses descendants à la condition qu'ils soient eux-mêmes adoubés comme chevaliers. Exception notable ou cas moins rare qu'on le penserait? J. Flori penche pour la seconde option. Il indique par exemple que, sur vingt-trois chevaliers composant l'escorte de l'abbé de Saint-Père de Chartres, quatre sont d'origine servile (soit 17 %). D'autres éléments sont troublants, comme les trois mille "chevaliers-paysans" (nombre assez considérable) mentionnés par le chroniqueur franco-anglais Ordéric Vital dans l'armée de Henri II Plantagenêt au XII° siècle. D'autres documents évoquent des milites qui ont tout du sbire sinistre, de l'exécuteur des basses oeuvres, et pas grand-chose du noble chevalier.

Là encore, nous sommes victimes des stéréotypes médiévaux véhiculés par la "culture populaire" (je le dis avec tendresse et non avec mépris), et par l'inévitable simplification opérée dans l'enseignement scolaire. Nous voyons donc le simple chevalier, dernier maillon de la pyramide vassalique, modeste seigneur d'un village ou d'un bout de village tenu en fief, résidant dans une tour ou un petit château. En fait, beaucoup de chevaliers habitent une maison-forte, qui n'est souvent qu'une grosse ferme vaguement fortifiée. C'est l'image du chevalier fieffé (on dit aussi chasé) c'est-à-dire le chevalier qui a reçu un fief de son suzerain en échange de son service militaire et de son conseil. Mais en fait, tous les chevaliers ne possèdent pas un fief. Certains appartiennent à la maisonnée, la "mesnie" du seigneur, et sont nourris par celui-ci. D'autres, semble-t-il, servent pour de l'argent sonnant et trébuchant. Le mercenariat existe d'ailleurs au XI° siècle: songeons à ces intrépides chevaliers normands partis se mettre au service des princes lombards et des gouverneurs byzantins en Italie du Sud, avant de supplanter leurs employeurs et de fonder un royaume normand de Sicile dans la seconde moitié du siècle. Le chevalier, le miles, paraît bien être, au XI° et pour une bonne part au XII° siècle, avant tout un guerrier à cheval, indépendamment de son origine sociale. Ce n'est qu'au XIII° siècle que l'on commence à parler de "sergents à cheval" pour les combattants montés non-nobles, et dont on suppose qu'ils auraient été qualifiés de "chevaliers" cent ou deux cents ans plus tôt. Finalement, on se demande si l'erreur fondamentale n'est pas de traduire miles par "chevalier" pour les XI° et XII° siècles, alors que "cavalier" ou "guerrier monté" conviendrait mieux.

La pratique de la guerre met tous les milites, quelle que soit leur origine, au contact de l'aristocratie, celle des seigneurs châtelains comme celle des comtes, des ducs voire des rois. Il existe sans doute aussi une forme de solidarité "virile", un esprit de camaraderie - voire de corps - qui a pu se développer dans ces milieux de guerriers d'élite. Il y a toujours une chance de s'illustrer, de se faire remarquer, à la guerre comme dans les tournois qui se développent beaucoup au XII° siècle. Cela rend possible une ascension sociale qui peut se traduire dans certains cas par l'intégration à la petite aristocratie, plus rarement à la grande. Ainsi, un bon guerrier peut espérer être gratifié d'un fief en récompense de sa vaillance et de sa fidélité. Le mariage est également un bon moyen de promotion sociale: un valeureux chevalier, bien en cour auprès d'un puissant, peut raisonnablement espérer épouser une jeune héritière ou une veuve issue, elle, de la noblesse. Il n'est donc pas interdit de penser qu'entre le X° et le XII° siècle a existé une certaine mobilité sociale: paysans riches, ou doués pour la guerre et repérés par le seigneur, agents seigneuriaux, parfois d'origine servile, ont pu avoir à certains moments la possibilité de s'agréger à la petite aristocratie. Dans quelle proportion? C'est bien difficile à dire. Il est clair que ce processus d'ascension n'a dû concerner qu'une petite minorité de personnes et que, parfois, il a été contrarié, dès le XI° siècle.

L'adoubement apparaît au XI° siècle justement. Philippe 1er est le premier Capétien à être adoubé. Cette cérémonie de remise des armes prend progressivement de l'importance, jusqu'à devenir un rite de passage, une célébration (fort onéreuse) de son appartenance à la noblesse. Les Croisades contribuent également à l'élaboration d'un idéal chevaleresque, faisant du chevalier un défenseur des pauvres, des dames et de l'Eglise. La réalité est parfois un peu différente! Le XII° siècle voit se multiplier les restrictions qui réservent progressivement l'adoubement aux fils de chevaliers. Parallèlement, dans le courant du XII° siècle, les obligations du vassal envers son suzerain se précisent. Ainsi, le vassal doit éventuellement un service de guet au château de son suzerain (l'estage) et un service militaire de deux types: la chevauchée (opération militaire de petite envergure) et le service d'ost (40 à 60 jours de mobilisation pour des expéditions plus importantes). A cela s'ajoutent l'obligation de conseil, à travers la participation à la "cour" du suzerain, et le versement de sommes d'argent lors de certains événements comme l'adoubement du fils aîné du suzerain ou le mariage de sa fille aînée.

Les relations entre seigneurs et paysans

Nous avons parlé longuement du roi, des ducs et des comtes maîtres des grandes principautés, des seigneurs châtelains et des chevaliers. Tout cela, avec les réserves posées dans la partie sur la chevalerie, constitue ce qu'il convient d'appeler l'aristocratie, l'élite, une minorité donc, peut-être 2 % de la population aux XI° et XII° siècles. Et les autres alors? Laissons de côté le clergé, dont les effectifs sont importants mais restent très minoritaires. Les paysans, rustici dans les textes latins, forment l'écrasante majorité de la population. Nous les connaissons mal: les sources parlent beaucoup plus de "ceux qui prient" et de "ceux qui combattent" que de "ceux qui travaillent" pour reprendre la tripartition présentée par l'évêque Adalbéron de Laon dans un poème adressé à Robert le Pieux. Les sociologues contemporains nous expliqueraient que cette masse de cultivateurs, de pâtres et de bouviers est "invisibilisée", et auraient tôt fait d'assigner à ces sans-voix le statut de pauvres victimes d'une "oppression systémique". Ainsi, hier comme aujourd'hui, "l'idéologie de la domination" (mieux vaudrait dire "de la victimisation") maintiendrait dans la misère et dans la servitude de larges pans de la société. Je caricature un peu, à dessein. Je veux résolument m'élever contre cette conception biaisée et réductrice, plus morale que scientifique à mon sens, des rapports sociaux, en rappelant d'abord une évidence: les sociétés humaines sont des constructions complexes, dans lesquelles règnent souvent l'ambivalence et la contradiction. Il n'y a pas d'un côté les méchants oppresseurs et de l'autre les gentils opprimés, le monde ne fonctionne pas ainsi. On ne saurait réduire la société féodale à un système d'oppression injuste et cruel mis en place par une petite minorité de brutes à cheval et en armure pressurant sans vergogne des paysans faméliques en haillons.

Pardon de faire un peu d'épistémologie, comme on dit dans le jargon scientifique, mais il faut dénoncer ce qui est rien de moins qu'un dévoiement de la science. Quel est l'objectif des sciences humaines? Il est de créer les outils intellectuels (concepts, modèles explicatifs) permettant d'expliquer et de comprendre le réel, présent ou passé. Dans une démarche intellectuelle saine, les concepts sont affinés, contestés, retravaillés, parfois abandonnés, tandis que plusieurs modèles explicatifs se confrontent. Comme on parle là de sciences humaines, il y a nécessairement une grande part d'interprétation, et contrairement aux sciences "dures", la démarche expérimentale n'est d'aucun secours pour valider ou pas tel modèle explicatif plutôt que tel autre. En histoire, le problème est d'autant plus grand que les informations sont très souvent lacunaires, parcellaires, et les sources d'une fiabilité parfois difficile à établir. Pour reprendre mon exemple, conclure que les paysans du Moyen Âge sont "invisibilisés" sous prétexte que les textes de l'époque ne les évoquent que rarement, c'est oublier qu'on est dans une société où l'écrit reste rare et réservé à une petite minorité. Que savons-nous de la riche culture orale du Moyen Âge? Peu de chose, et rien ne permet d'affirmer que les paysans n'y étaient pas omniprésents. Pour le dire autrement, la place qu'occupe un groupe social dans la production culturelle de son temps ne préjuge en rien de son importance réelle, surtout si ladite production est limitée. Or la sociologie, et d'autres sciences humaines dans son sillage (l'anthropologie, et de plus en plus ma discipline, l'histoire), ne se contentent plus de proposer une explication du réel, mais prétendent imposer un prisme unique de lecture du monde. Je suis de plus en plus frappé par le recours à des arguments d'autorité comme "la sociologie a montré que..." pour faire taire un contradicteur. Cela entraîne deux conséquences dramatiques: d'abord, la complexité du réel est niée au profit d'un unique facteur explicatif ("oppression patriarcale", "racisme systémique" ou "structurel", etc), ce qui conduit à un appauvrissement de la pensée; ensuite, les "chercheurs" en sciences humaines tiennent de plus en plus un discours dogmatique et intolérant sous couvert de "déconstruire" les autres modèles explicatifs (forcément mauvais), qui rend tout débat intellectuel impossible, puisque s'écarter du seul modèle explicatif "valide", c'est encourir l'accusation officielle de n'être "pas sérieux", en réalité d'être un hérétique.

Mon propos n'est pas de défendre une vision idyllique de la féodalité. C'est un monde violent. Les paysans y sont exposés aux pillages, aux incendies, certains peuvent être tués dans les guerres féodales. Par ailleurs, le poids de la domination seigneuriale ne saurait être sous-estimé: avec son château, ses chevaliers, ses hommes d'armes, ses agents (on dit aussi ministériaux), le seigneur exerce un pouvoir bien réel, et qui peut être coercitif. Seulement ce serait une erreur de peindre le paysan de l'époque féodale en victime résignée. D'abord, les paysans ont pour eux le nombre: les chevaliers, les hommes d'armes, les ministériaux ne sont qu'une minorité. Un seigneur ne peut pas mettre un guerrier derrière chaque paysan. Ce seigneur, d'ailleurs, est souvent absent, car il doit se rendre à la guerre, à la cour de son suzerain, à la Croisade, à un tournoi... ou bien il a d'autres seigneuries, d'autres châteaux. Ensuite, les paysans ont quand même un atout: c'est leur travail qui permet à la société de fonctionner. Sans paysan, pas de production agricole, pas de redevance pour le seigneur, pas de taxe sur le marché (tonlieu), etc. En d'autres termes, ce sont les paysans qui produisent la richesse. Mettons-nous à la place d'un seigneur: quel serait notre intérêt? Dominer des paysans suffisamment prospères pour verser les redevances sans trop rechigner ou bien pressurer des paysans pauvres et rétifs à l'heure des prélèvements? Il ne faut pas sous-estimer la capacité des paysans à mener une résistance passive, à opposer l'inertie à la brutalité, à cacher au seigneur ou à ses agents une partie des récoltes. Le paysan n'est pas un imbécile, il connaît les rouages du système seigneurial, il en perçoit aussi les failles. Bien sûr, le seigneur a toujours le choix du recours à la violence, mais cette dernière a un coût. Et ajoutons que, dans une période de croissance économique, comme celle des XI°-XII° siècles, le paysan peut déguerpir et s'en aller trouver ailleurs un seigneur moins intraitable. Il n'y a pas de "fichier national" des serfs fugitifs!